Si pensamos en un biólogo del siglo XXI lo que nos viene a la cabeza es un científico con bata blanca trabajando en su laboratorio, pero si el contexto es el siglo XIX, la imagen sería la de un trascendental explorador más parecido a Darwin. Aquellos investigadores de antaño, trabajaban en una época en que la vasta mayoría de especies eran desconocidas al ser humano, y por lo tanto, gran parte de sus estudios consistía en recorrer el mundo y catalogar los seres vivos que encontraban en sus viajes. Estas investigaciones fueron anteriores a la popularización de la fotografía y a la invención del vídeo. Estos biólogos no podían compartir sus descubrimientos con la comunidad global mediante reportajes o documentales, como hacen hoy. Su alternativa era el dibujo. No es de extrañar que muchos biólogos famosos también hayan resultado ser grandes artistas. Destaca, entre otros, Ernst Haeckel (1834-1919), un darwinista cuyas excepcionales ilustraciones lograron captar de forma única la belleza artística del mundo natural y que se recopilan en la obra “Ciencia y Arte de Ernst Haeckel” de Taschen. Este ejemplar ilustrado con 450 láminas originales del ilustrador es complementario al repositorio on-line de casi 150.000 imágenes de Haeckel y otros autores igualmente notables que se puede consultar en la Biodiversity Heritage Library (un consorcio de bibliotecas de los museos de historia natural, de bibliotecas botánicas e instituciones de investigación del Reino Unido y Estados Unidos).

Estos dibujos tienen un detalle y calidad sin precedentes y su proceso de creación es el mismo que el de las pinturas rupestres que datan de hace decenas de miles de años: se observa con detenimiento el sujeto y, posteriormente, se ilustra con el mayor realismo posible. Así, a primera vista, podría parecer que el patrón de la relación entre arte y biología no ha cambiado mucho desde su origen en el Paleolítico. Pero en el arte, las normas están para romperlas y contemporáneos a los biólogos viajeros de la época victoriana, aparecieron investigadores que no dudaron en ir más allá, biólogos para los que los seres vivos no solo eran fuente de inspiración, sino también la materia prima con la que crear sus obras, los primeros microbiólogos.

La microbiología estudia los microorganismos, seres vivos tan pequeños que son invisibles al ojo humano. Se piensa que fue Anton Van Leeuwenhoek quien por primera vez observó estos “animáculos” en 1674, pero tuvieron que pasar casi doscientos años hasta que en 1860, John Hogg los clasificara en su propio reino independiente. Entre tanto, con la aparición de nuevos microscopios, se fueron sucediendo distintos descubrimientos de diminutas especies. En 1782, Otto Friedrich Müller describía las Bacillaria Paxilliferia, las primeras diatomeas en ser descubiertas.

Las diatomeas, son algas unicelulares protegidas por una frústula, una especie de concha doble, como la de un bivalvo, pero en miniatura, y compuesta casi exclusivamente de sílice. Los microbiólogos actuales atestiguan que estos seres son los responsables de producir hasta el 20% del oxígeno que respiramos, además, forman parte del plancton y suponen casi el 50% de la materia orgánica presente en los océanos del planeta. Hoy en día, las diatomeas y las conchas que dejan al morir, se utilizan como fertilizante, aislante, antiaglomerante e incluso como filtro para purificar agua. También se está estudiando su posible aplicación en los campos de la óptica y la nanotecnología. En cambio, en el siglo XIX, cuando se desconocía su función y estas posibles aplicaciones, había quienes le daban un uso muy diferente.

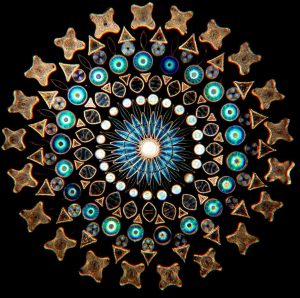

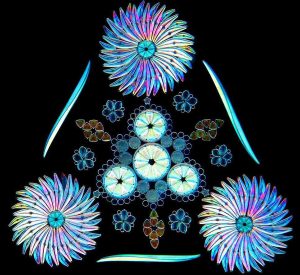

Para estudiar organismos tan pequeños, los primeros microbiólogos necesariamente tuvieron que desarrollar técnicas para hacer movimientos del orden de la milésima parte de un milímetro. Y algunos científicos particularmente creativos, decidieron aprovechar sus nuevas habilidades para disponer estos organismos en variados y vistosos arreglos. Para elaborar desde simples figuras geométricas hasta complejos dibujos que parecen inspirados en un mandala hindú, algunos de los primeros microbiólogos utilizaban decenas o incluso cientos de estos microorganismos como unidad de construcción. El resultado son estas impresionantes esculturas de sílice que, a la vista de un microscopio y con la luz adecuada, brillan como joyas de otro mundo.

En una época de ferviente interés por el mundo natural, cuando la ciencia y el arte se encontraban más próximos, algunos eruditos adinerados compraban estas obras de arte microscópicas y las exhibían como entretenimiento y curiosidad ante colegas interesados en estas y otras rarezas de la naturaleza.

Bien por prestigio o por los beneficios económicos, durante el auge de este arte hacia finales del s. XIX, numerosos microscopistas competían por diseñar y construir los mejores montajes de diatomeas. Por este motivo, el secretismo en las recetas de pegamento y técnicas de manipulación era total, y los constructores de estas miniaturas de sílice se llevaron su secreto a la tumba. Con el paso de los años y la ausencia de los conocimientos necesarios, este arte cayó en el olvido, con muy pocos interesados repartidos aquí y allá en el tiempo. En la actualidad, Klaus Kemp es conocido como uno de los últimos practicantes de esta tradición. Ocho años necesitó para redescubrir las técnicas necesarias y perfeccionar una fórmula de pegamento que se ajustase a sus necesidades. Y desde entonces ha creado cientos de arreglos, cada cual más impresionante que el anterior. En sus propias palabras: “Vi por primera vez una diatomea con dieciséis años y para mí fue amor a primera vista, no alcanzaba a comprender como la naturaleza podía crear algo tan bello. A simple vista son una mota de polvo, pero bajo el microscopio estallan en un dibujo sin igual. Son unas estructuras increíbles, que algo pueda estar tan bien esculpido es sencillamente asombroso.”

En 2014, Matthew Killip rodó un microdocumental con Klaus Kemp y sus obras. Este corto ya ha captado el interés de National Geographic, The Smithsonian y The New York Times. Las imágenes hablan por sí solas.

Editado por: Sara Isabel García

Fuentes: Taschen; The Smithsonian

Imagen de portada: ©Klaus Kemp